1er avril 2024

Vers un « monde en commun(s) » ? L’aide publique au développement au prisme des « communs » pour répondre à la crise socio-environnementale

Par Antoine Mazas, doctorant, Université Grenoble Alpes, laboratoire PACTE

Introduction

Au cours des dernières années, plusieurs universitaires et intellectuels africains de premier plan ont appelé à penser le développement au prisme des « communs » (Nubukpo, 2022 et Mbembe, 2022). Il s’agirait de promouvoir un développement plus endogène, s’appuyant sur les ressources propres au continent ainsi que sur les communautés, par opposition à des modèles importés par les institutions internationales et les financeurs.

L’approche par les « communs » s’appuie sur les travaux de l’économiste et politiste Elinor Ostrom (prix Nobel d’Economie en 2009), qui développe l’idée qu’une communauté d’individus peut mettre en place des règles vertueuses de gestion d’une ressource partagée. Cette ressource, qui forme un « commun » avec la communauté qui la gère, peut être naturelle (comme une nappe phréatique, une forêt ou un cours d’eau), mais aussi immatérielle (c’est le cas des communs numériques, comme les plateformes collaboratives ou les logiciels libres). En économie, cette approche crée un champ de recherche à part entière, en ouvrant la possibilité d’une troisième voie, voire d’hybridations, à l’alternative de la gestion privée par le marché ou publique par l’État.

1er décembre 2023

Défis environnementaux, Communs et re-légitimation de l’État

par Yves Achille et Alain Dontaine, enseignants à l’Université Grenoble Alpes

Comment lutter contre la mondialisation actuelle et ses dérives ? Quelles sont les logiques qui ont précipité la crise majeure, à la fois économique, sociale et environnementale, que nous vivons aujourd’hui ? Dans notre ouvrage Mondialisation et exclusions, au croisement de l’économie et de la géopolitique, nous avons mis au jour les processus qui ont abouti à l’impasse actuelle de notre monde. Dans Construire un autre monde. Une réponse par les Communs globaux nous avons montré que la lutte contre la mondialisation néolibérale et ses effets dévastateurs nécessite une réorganisation profonde de la société, dont une réponse par les Communs Globaux. Il est en effet impérieux de penser une réappropriation de l’État, afin d’inventer de nouveaux outils démocratiques, à partir de la généralisation des Communs et de leur articulation du local au global. Cet article présente les conclusions de ces deux ouvrages parus en 2023.

Comment lutter contre la mondialisation actuelle et ses dérives ? Quelles sont les logiques qui ont précipité la crise majeure, à la fois économique, sociale et environnementale, que nous vivons aujourd’hui ? Dans notre ouvrage Mondialisation et exclusions, au croisement de l’économie et de la géopolitique, nous avons mis au jour les processus qui ont abouti à l’impasse actuelle de notre monde. Dans Construire un autre monde. Une réponse par les Communs globaux nous avons montré que la lutte contre la mondialisation néolibérale et ses effets dévastateurs nécessite une réorganisation profonde de la société, dont une réponse par les Communs Globaux. Il est en effet impérieux de penser une réappropriation de l’État, afin d’inventer de nouveaux outils démocratiques, à partir de la généralisation des Communs et de leur articulation du local au global. Cet article présente les conclusions de ces deux ouvrages parus en 2023.

1er octobre 2023

Émergence, Semi-Périphérie et reconfiguration de la gouvernance commerciale multilatérale : Vers une nouvelle Économie politique des rapports Nord-Sud ?

par Mehdi Abbas, Maître de conférences, Université Grenoble Alpes, laboratoire PACTE-CNRS

L’émergence de nouvelles puissances économiques s’apparente à un processus contradictoire, toujours en cours, de semi-périphérisation des rapports économiques internationaux. Cette différenciation est porteuse d’une reconfiguration des rapports structurels et institutionnels avec les Centres. Les négociations commerciales multilatérales de l’OMC sont un des « lieux » de cette reconfiguration qui prend forme au travers des débats sur la fin de l’auto-qualification au statut de pays en développement dans le système commercial multilatéral. L’article développe la proposition selon laquelle la question de l’auto-qualification est révélatrice des transformations structurelles et institutionnelles des rapports concurrentiels Nord-Sud. Puisque l’auto-qualification donne accès au traitement spécial et différencié, sa contestation par les Centres constitue le levier d’une rénovation de ce traitement spécial et différencié qui, à son tour, est porteuse d’une évolution des modalités de gouvernance des rapports Nord-Sud.

L’émergence de nouvelles puissances économiques s’apparente à un processus contradictoire, toujours en cours, de semi-périphérisation des rapports économiques internationaux. Cette différenciation est porteuse d’une reconfiguration des rapports structurels et institutionnels avec les Centres. Les négociations commerciales multilatérales de l’OMC sont un des « lieux » de cette reconfiguration qui prend forme au travers des débats sur la fin de l’auto-qualification au statut de pays en développement dans le système commercial multilatéral. L’article développe la proposition selon laquelle la question de l’auto-qualification est révélatrice des transformations structurelles et institutionnelles des rapports concurrentiels Nord-Sud. Puisque l’auto-qualification donne accès au traitement spécial et différencié, sa contestation par les Centres constitue le levier d’une rénovation de ce traitement spécial et différencié qui, à son tour, est porteuse d’une évolution des modalités de gouvernance des rapports Nord-Sud.

1er mai 2023

Thématique Tunisie

À l’occasion du soixante-septième anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, Informations et commentaires : le développement en questions propose une thématique présentant quelques problématiques auxquelles fait face l’économie tunisienne.

À l’occasion du soixante-septième anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, Informations et commentaires : le développement en questions propose une thématique présentant quelques problématiques auxquelles fait face l’économie tunisienne.

Dès sa sortie de la « nuit coloniale », l’économie tunisienne engage un processus de développement et de modernisation. Une première séquence faite de planification, de volontarisme étatique, de nationalisation et de protection vis-à-vis de la concurrence internationale fonde le compromis développementaliste des premières années de la présidence de Habib Bourguiba (1957-1987). Ce compromis connaît une réévaluation importante au début des années 1970 alors qu’il marquait un début de blocage. La Tunisie s’ouvre alors au libéralisme et à l’économie de marché. Si, dans un premier temps, cette réévaluation relance l’économie, elle va vite se gripper ne permettant pas le dépassement des déséquilibres structurels de l’économie tunisienne, qui paramètrent aujourd’hui encore, son développement : niveau élevé d’inemploi, inégalités territoriales et sociales, endettement public. La seconde séquence débute après le coup d’Etat du 7 novembre 1987. La présidence de Zine Elabidine Ben Ali (1987-2011), sous la contrainte d’un plan d’ajustement du FMI ratifié en 1986, engage l’économie résolument sur la voie du libéralisme et du libre-échange au service du développement d’une industrie d’exportation de produits intensive en main-d’œuvre. Cette deuxième séquence permet de baisser le taux d’endettement du pays, restaure sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds, améliore le taux de croissance nominal. En revanche, le taux de chômage et les inégalités sociales et territoriales augmentent au point qu’à partir de la fin des années 1990, la croissance devient excluante du fait d’une économie politique de la prédation qui s’est consolidée dans les dernières années du pouvoir de Ben Ali. Les contradictions du « miracle économique tunisien »[1] finiront par devenir ingérables conduisant au renversement du régime Ben Ali. S’ouvre, dès lors, une troisième séquence, toujours en cours, caractérisée par de nombreuses incertitudes et contingences tant internes, régionales qu’internationales. Elle se caractérise surtout par l’absence d’un réel projet de développement et l’impossibilité des différentes composantes du système national d’économie politique tunisien de définir un nouveau compromis développementaliste. Les années post-changement de régime (2011-2023) auront exacerbé les déséquilibres structurels : déficit jumeaux, endettement à hauteur de 80 % du PIB, chômage massif (15,2 % selon le taux officiel, le double si on y inclut les femmes, l’informel et le salariat journalier), à quoi s’ajoute, désormais, une inflation à 15 % suite à la crise de la COVID et à la guerre en Ukraine, mais surtout en raison des insuffisances de l’appareil productif tunisien.

1er avril 2023

Le travail au coeur des transformations du capitalisme

Par Pierre Bailly, Maître de conférences honoraire, Université Grenoble-Alpes

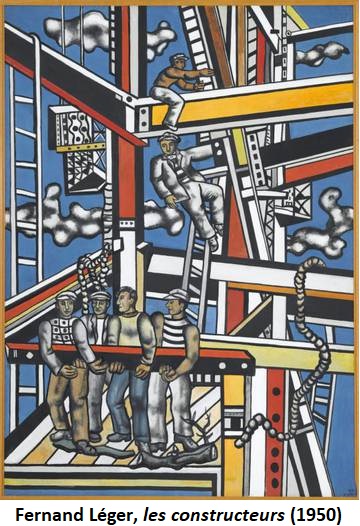

Les évolutions, en cours, des emplois et du travail perpétuent cette propension inhérente au capitalisme à bouleverser en permanence les conditions de production et de travail pour assurer sa perpétuation et son expansion. Après des siècles de transformations technologiques indéniables des sociétés paysannes, la structuration des capitalismes dans quelques pays de l’Europe occidentale des villes italiennes et flamandes à la France et la Grande-Bretagne (Pomeranz, 2010) accélère le rythme des changements des activités productives et corrélativement les organisations sociales. Les sociétés paysannes se transforment graduellement en sociétés salariales, le travail salarié devient la norme de l’activité. Pour n’en rester qu’aux mutations depuis la Révolution française, la transformation des structures des activités en France se traduit par une régression des actifs ruraux principalement dans l’agriculture auxquels se substituent tout d’abord les actifs urbains de l’industrie des villes moyennes, eux-mêmes remplacés par les actifs métropolitains des services (Institut national de la statistique et des études économiques, 1991).

Les évolutions, en cours, des emplois et du travail perpétuent cette propension inhérente au capitalisme à bouleverser en permanence les conditions de production et de travail pour assurer sa perpétuation et son expansion. Après des siècles de transformations technologiques indéniables des sociétés paysannes, la structuration des capitalismes dans quelques pays de l’Europe occidentale des villes italiennes et flamandes à la France et la Grande-Bretagne (Pomeranz, 2010) accélère le rythme des changements des activités productives et corrélativement les organisations sociales. Les sociétés paysannes se transforment graduellement en sociétés salariales, le travail salarié devient la norme de l’activité. Pour n’en rester qu’aux mutations depuis la Révolution française, la transformation des structures des activités en France se traduit par une régression des actifs ruraux principalement dans l’agriculture auxquels se substituent tout d’abord les actifs urbains de l’industrie des villes moyennes, eux-mêmes remplacés par les actifs métropolitains des services (Institut national de la statistique et des études économiques, 1991).

La croissance du salariat et de la population active déforme la structure des emplois. L’importance des catégories d’emploi des classes moyennes s’accroit au détriment des catégories populaires et des indépendants. Entre 2006 et 2021, la part des «cadres supérieurs » passe de 15,7 à 21,6 % des emplois, celle des « professions intermédiaires », augmente de 23,1 à 24,7 %, soit environ 46 % des emplois, soit une part analogue à celles « des personnels d’exécution » (ouvriers, employés) ou 45,3 % (dont 61 % sont qualifiés). L’importance des indépendants se stabilise autour de 6 % (en partie avec l’expansion des autoentrepreneurs), des agriculteurs exploitants se confirme.

La modification des emplois s’accompagne de la part grandissante des activités de services, un phénomène général comme l’indiquent les données européennes.La réduction des activités agricoles et industrielles, l’importance des emplois de type «classes moyenne » entraîne une plus grande abstraction des tâches. Cette évolution témoigne d’une progression de l’usage des dispositifs numériques associée à une demande croissante de formation, de qualification et de compétence. La rapidité des transformations explique, pour partie, les difficultés d’employabilité d’une partie de la population en âge de travailler. Les transformations actuelles du capitalisme, de la géoéconomie mondiale, du travail et de son organisation ne constituent qu’un nouvel avatar des bouleversements productifs rapides, au plan historique, depuis son apparition au XVIIe siècle.

Cliquer pour lire la suite ...

1er octobre 2022

D’un acteur masqué à l’interprète sans fard d’un agenda caché : un examen rétrospectif des relations du Japon avec l’Afrique sous influence croissante de la Chine

par Eiichi Yoshida, Professeur, École supérieure d’études culturelles et sociales urbaines, Université Municipale de Yokohama.

(Traduit de l’anglais par la rédaction)

I. Introduction

I. Introduction

Les relations du Japon avec les pays africains ont consisté à s’assurer un accès aux ressources de l’Afrique tout en constituant un marché pour les exportations japonaises ainsi qu’un marché lié à l’aide. En d’autres termes, on peut estimer que ces relations ont été entretenues durant de nombreuses années en parallèle avec une diplomatie de l’aide au développement afin de renforcer la base économique nationale.

Par exemple, l’Ouganda et la Tanzanie, pays bien connus pour leur production de coton à fibres longues, étaient importants pour le Japon, car le Japon fut dans le passé un grand exportateur de textiles et de vêtements. Le gouvernement japonais était profondément conscient de la nécessité de sécuriser ses ressources et de diversifier son approvisionnement, tirant en cela les leçons de son expérience en temps de guerre. Ainsi, le Japon utilisa dès le début de l’après-guerre ses méga conglomérats commerciaux, les Sogo-Shosha, pour mener des explorations minières à l’étranger en coopération avec des organisations nationales telles que la Japan National Oil Corporation et la Metal Mining Agency. En Afrique, la société japonaise Nikko investit directement dans les mines de cuivre de Musoshi dans la Copperbelt (« ceinture de cuivre ») du Zaïre en 1968. Mais la persistance de troubles politiques dans la région rendit impossible d’expédier le minerai depuis Benguera en Angola, alors Nikko essaya d’utiliser le port de Nacala au Mozambique, mais là encore, les troubles politiques au Mozambique même, rendirent les expéditions difficiles, entraînant d’énormes pertes, et finalement le Japon jeta l’éponge en 1983. On estime que l’une des raisons pour lesquelles les investissements japonais dans les ressources minérales n’ont pas progressé depuis en Afrique tient aux pertes majeures subies en raison de ces troubles politiques.

Cependant, l’Afrique reste un partenaire important pour l’approvisionnement sur le long terme en ressources minérales ; Actuellement, selon la Japan Oil Gas and Metal National Corporation[ii], les ressources de l’Afrique subsaharienne représentent une part importante des importations de certains minéraux, avec 35% des importations de chrome provenant d’Afrique du Sud, 46% du palladium d’Afrique du Sud, 12% du minerai de zirconium du Sénégal, 31% du ferrochrome à haute teneur en carbone d’Afrique du Sud, 71% du minerai de manganèse d’Afrique du Sud, 79% du platine d’Afrique du Sud et 17% du ferro-vanadium d’Afrique du Sud (données de 2019). L’industrie japonaise est fortement dépendante, en particulier de l’industrie minière sud-africaine. Cette dépendance à l’égard de l’Afrique du Sud n’a pas fondamentalement changé depuis la période de l’apartheid ; Le platine et le palladium sud-africains sont devenus les matières premières les plus importantes des catalyseurs d’automobiles, lorsque se sont renforcé les réglementations en matière de gaz d’échappement à partir de la fin des années 1970, cet approvisionnement constituant un aspect crucial de la mondialisation de l’industrie automobile japonaise dans les années 1980 et 1990.

En outre, certains secteurs industriels domestiques au Japon furent encouragés en tant que fournisseurs de produits destinés à l’aide internationale. Des projets pour distribuer des pesticides et des engrais en Afrique furent mis en œuvre, au nom de l’aide aux pays bénéficiaires pour stimuler leur production alimentaire. Dans les années 1960 et 1970, l’industrie chimique japonaise, qui avait une capacité de production excédentaire, fut relancée par la création de ce marché d’aide, la fourniture de ces produits étant réservé à l’industrie japonaise. Et les Sogo Shosha japonais, ces conglomérats commerciaux disposant de bureaux dans les pays destinataires, étaient des fournisseurs éligibles pour soumissionner à ce mécanisme, qui constitua ainsi un projet majeur en soutien aux exportations des industriels japonais de la chimie vers les pays bénéficiaires.

Ces anecdotes historiques révèlent un concept antérieur de l’aide japonaise à l’Afrique qui s’est maintenu jusqu’à récemment, mais qui s’est modifié rapidement au cours du nouveau millénaire en raison de la rapide expansion économique de la Chine et de son importance pour le développement de l’Afrique. Il s’agit, plus précisément, de la progression rapide du commerce d’importations de ressources naturelles qui a favorisé la croissance accélérée de la Chine, de l’augmentation rapide de ses exportations avec une compétitivité-prix élevée, et de l’essor rapide de sa coopération au développement en Afrique.

Dans la partie suivante, cet article examine les changements de la politique japonaise principalement en Afrique subsaharienne avant et après l’expansion de la présence chinoise en Afrique, en s’intéressant à la mise en place de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, la TICAD, et à la transformation des débats dans ce forum, avec en particulier la participation du secteur des affaires japonais pour y inclure sa propre stratégie pour l’Afrique.

1er juillet 2022

Dossier:

Algérie 1962-2022. Les contradictions du processus d’édification d’une économie nationale

Présentation du dossier par Mehdi Abbas

Il y a soixante ans (juillet 1962), l’Algérie accédait à son indépendance. La jeune nation en formation engageait un processus de développement économique, social et politique d’une ampleur inégalée face aux destructions et désarticulations massives produites par 132 années de colonisation et 8 ans de guerre.

Il y a soixante ans (juillet 1962), l’Algérie accédait à son indépendance. La jeune nation en formation engageait un processus de développement économique, social et politique d’une ampleur inégalée face aux destructions et désarticulations massives produites par 132 années de colonisation et 8 ans de guerre.

Tout processus de développement, c’est-à-dire d’industrialisation, est un processus contradictoire de transformation des rapports sociaux au service de la formation d’un appareil industriel autonome. L’Algérie n’y échappe pas, offrant ainsi une expérience contrastée, exemplaire et contradictoire que les contributions de ce dossier restituent.

Expérience contrastée, face à l’immensité de la tâche d’édification d’une base autonome d’accumulation, des progrès sociaux et infrastructurels réalisés (éducation, santé, niveau de vie), mais avec de nombreuses zones d’ombre (démographie, agriculture, emploi, égalité des genres, désindustrialisation, déforestation, développement urbain anarchique). Expérience contrastée car entre 1970 et 2020, l’Algérie a investi (formation brute de capital fixe) deux fois plus que le Maroc et quatre fois plus que la Tunisie. Or, ces pays voisins ont enregistré des taux de croissance plus élevés. Expérience contrastée d’édification d’un État qui débouche sur de très nombreux et profonds problèmes de gouvernance au point d’éroder la légitimité même de l’institution étatique au-delà de la crise du « régime » ou du « système ».

Expérience exemplaire de l’écart entre un modèle de développement – l’industrialisation par les industries industrialisantes – et la stratégie mise en œuvre pour le réaliser. Exemplaire des problèmes de rupture avec les structures de l’héritage colonial, pas seulement français, mais également ottoman, ce dernier étant sous étudié et très peu documenté. Expérience exemplaire de par les questionnements qu’elle suscite : une économie pétrolière peut-elle « réussir » sa diversification ? Plus fondamentalement, une économie pétrolière est-elle réformable et à quelles conditions sociales et d’économie politique ? Quels dispositifs institutionnels seraient à même de garantir le passage d’un usage improductif de la rente à un usage productif ? Est-il possible de rompre avec les schémas de spécialisation intensifs en ressources, dont la permanence sur plus de deux siècles est notable ?

Expérience contradictoire d’une ambitieuse politique de développement volontariste fondée sur les ressources en hydrocarbures, la machine-outil et l’étatisme (1962-1992) puis sa déconstruction méthodique (1992-2022). Ces soixante années ne seraient-elles pas les deux phases d’un cycle d’économie politique, dont le point bas de retournement n’est toujours pas atteint, de construction-déconstruction d’un régime d’accumulation ? Expérience contradictoire qui, malgré des indicateurs socioéconomiques globalement satisfaisants, génère un « développement mécontent » au sein d’une jeunesse (30 % de la population est âgée de 19 à 25 ans et 54 % est âgée de moins de 30 ans) qui, dans son immense majorité, rêve d’ailleurs. Expérience contradictoire de construction d’un rapport au monde au travers de politiques protectionnistes, suivie d’une libéralisation imposée par le FMI en 1994, d’un isolement forcé entre 1992-2005 puis d’une exposition irréfléchie et excessive à la concurrence marchande au profit de certains groupes sociaux domestiques. Contradiction de la construction d’un rapport au marché mondial tout à la fois source de modernisation, de réaction conservatrice et de fermeture de l’ordre social.

Cliquer pour lire la suite et accéder aux six articles du dossier …