par Jean-Marie Cour, démo-économiste

Depuis l’instauration en 1950 de l’Aide au développement que les pays que l’on n’osait plus appeler de race supérieure devaient apporter aux autres pays que l’on baptisa alors de sous-développés, tout ne s’est pas passé comme on l’espérait. En quoi cette Aide telle qu’elle a été conçue et pratiquée depuis les années 1950 peut-elle être considérée comme responsable de l’aggravation des disparités de revenu par habitant entre les pays qualifiés de développés et les pays destinataires de cette Aide, des frustrations qui en résultent et de l’insécurité qui tend à s’étendre à l’ensemble du monde ? Ces pays développés étaient-ils arrivés au bout d’un processus appelé développement ? En quoi consistait ce développement auquel l’Aide était censée contribuer ? S’il y a eu erreur de conception et de gestion de cette Aide, d’où provenait cette erreur, et pourquoi persiste-t-elle encore aujourd’hui ?

Plutôt que de chercher à expliquer la faiblesse des progrès obtenus dans certains pays aidés par l’inaptitude de ces pays au développement, par la faiblesse de leur gouvernance, par la corruption et l’évaporation apparente d’une partie de l’Aide ou par une série de maladresses dans sa gestion, cet article s’efforce d’identifier les causes premières de ces déceptions en mettant en évidence les incompatibilités entre les dogmes établis et le monde réel, qui change plus vite que les institutions humaines.

Remonter ainsi le temps jusqu’aux causes premières de cette politique de l’Aide oblige à s’intéresser au paradigme dont elle découle. Mais en quoi consiste ce paradigme dont il n’est pratiquement jamais question dans la littérature officielle ?

Pour rendre compte de l’état du monde, les théories que nous échafaudons dépendent du point de vue que nous adoptons, de la fenêtre plus ou moins étroite par laquelle nous observons ce monde et qui nous conduit à privilégier tel ou tel défi. Prenons l’exemple de l’équilibre entre offre et demande de biens et de services que toute théorie économique digne de ce nom est censée respecter. Nous pouvons nous placer du point de vue de l’offre : l’offre précède ou détermine la demande, ou du point de vue de la demande : la demande suscite ou détermine l’offre. Ces deux points de vue conduisent à deux théories ou ensembles de concepts et de lois ou relations entre variables qui sont toutes deux censées rendre compte de la même réalité, mais qui sont radicalement différentes parce qu’elles procèdent de deux paradigmes différents, sur lesquels tous les membres d’une même école de pensée s’accordent et leur permettent de se comprendre, mais dont chacun préfère en général ne pas parler.

La pertinence ou utilité pratique de chacune de ces deux théories dépend du contexte et de l’état présent du monde : telle théorie élaborée à une certaine époque et qui donnait alors satisfaction a toutes les chances de devenir anachronique et inutilisable si le paradigme sur lequel elle reposait n’est plus acceptable aujourd’hui. Par exemple, dans la théorie économique qualifiée d’orthodoxe, rien n’interdit a priori que le progrès de la technologie et la croissance démographique éventuelle impliquent la possibilité de l’homme inutile, d’où la conclusion suivante : cette théorie, qui, comme toute science humaine, est par définition au service de la totalité de la population, est incomplète puisqu’elle ne s’appliquerait alors qu’à une fraction de la population : l’économie réelle dépendrait alors de deux paradigmes différents, elle serait nécessairement duale.

Les membres de la même école de pensée n’acceptent de prendre conscience du paradigme implicite auquel obéit la théorie dont ils se servent que lorsque se multiplient les évidences d’incohérences entre le monde ainsi modélisé et la réalité. Cette prise de conscience n’intervient que le plus tard possible, parce qu’il est toujours douloureux de changer de paradigme, voire insupportable comme dans le cas de la théorie économique dite orthodoxe, dont on verra que le paradigme est d’une pauvreté telle qu’il en est inavouable.

L’un des buts de cet article est d’attirer l’attention sur le refus ou l’oubli délibéré de cette évidence que les pays dits sous-développés sont en fait des pays en voie de peuplement, c’est-à-dire de croissance et de restructuration socio-éco-spatiale de la population qui n’a aucune raison de suivre la même trajectoire que celle de l’économie d’offre, ou économie moderne. Rien n’est plus important pour ces pays que de gérer ce processus de peuplement au lieu de se contenter de le subir, par conséquent d’aménager et d’équiper leur territoire pour permettre aux nouveaux habitants de s’installer et d’y coopérer au sens premier de ce terme, ce qui est tout le contraire de l’u-topie de la globalisation économique, et de protéger la composante dite populaire de leur économie réelle dans la quelle demande et offre de biens et services essentiels coexistent contre les dangers de la modernisation prématurée de cette économie réelle.

C’est dans ce même esprit de remonter aux causes premières des dangers potentiellement mortels qui menacent l’environnement et l’habitabilité de la planète que, dans la dernière partie, cet article pose la question suivante, très actuelle : pour gérer ce processus de peuplement de la planète et affronter nombre d’autres défis potentiellement mortels comme la destruction de l’environnement, l’humanité peut-elle continuer à ne dépendre que du bon vouloir des États-nations telles qu’ils sont aujourd’hui définis, alors que, par construction, ces entités sont toujours incitées à privilégier leurs propres intérêts par rapport à ceux du système Terre ? N’est-il pas temps de se départir de cette survivance du platisme du droit international ?

1. 1950 – 2050 : phase ultime de la colonisation de la planète par l’espèce humaine

Voici pour commencer un bref rappel des nouveaux défis auxquels l’humanité était confrontée en 1950, date de la signature par le Congrès américain de l’Act for International Development, qui donna naissance peu après à l’USAID.

Le premier de ces défis, d’ordre géopolitique, était la guerre froide qui, depuis 1945, opposait le bloc du Nord-Ouest formé des États-Unis et de leurs Alliés et le Bloc du Nord-Est de l’URSS et de ses satellites, et qui ne s’est achevée, du moins formellement, qu’en 1991 avec la dislocation de l’URSS : cette ambiance de guerre froide, qui resurgit aujourd’hui de façon virulente, jette le doute sur la signification et l’intérêt pratique du concept des Nations dites Unies.

Concernant les pays avancés des deux blocs, l’un des principaux défis était la reconstruction, au sens propre, après les deux guerres dites mondiales (en fait surtout européennes) et un demi-siècle de crises et de négligence en matière d’aménagement, d’équipement et de gouvernance des territoires.

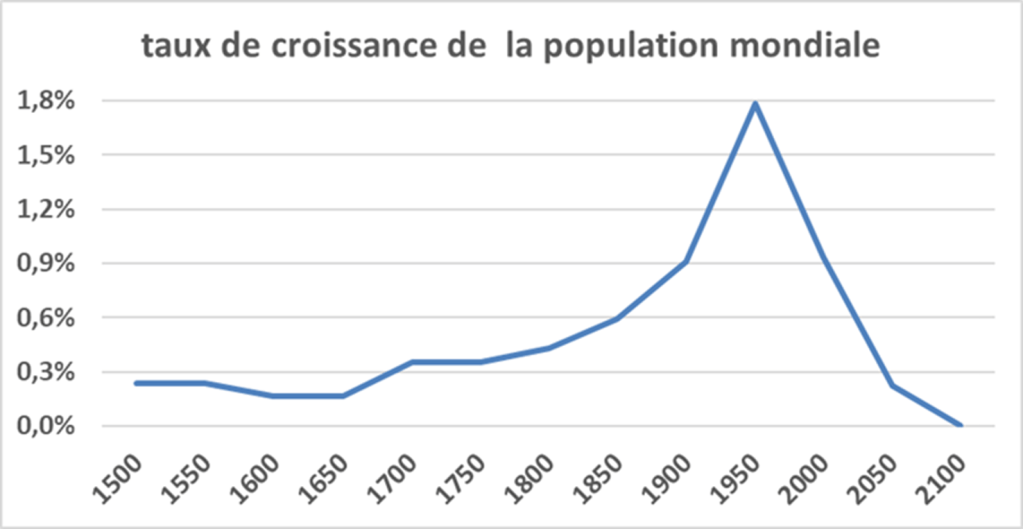

Concernant le reste du monde (en abrégé le tiers-monde, ou le Sud), à ce même besoin de reconstruction qui résultait à la fois des retombées de ces deux guerres et de la dislocation des empires coloniaux, s’ajoutaient le défi bien connu de la pauvreté relative d’une grande partie de la population présente, et surtout un nouveau défi dont on venait de prendre conscience, à savoir l’exploration démographique, avec le quadruplement du taux moyen de croissance de la population totale des pays du tiers-monde entre les deux décennies 1915-1925 et 1945-1955 qui suivaient ces deux guerres mondiale.

Quels sont les facteurs explicatifs de ce pic de croissance de la population mondiale et de l’explosion démographique de régions comme l’Afrique Sub-Saharienne dont la population totale a sextuplé depuis 1950 et devrait encore doubler d’ici 2050 ? Ce sont l’histoire longue, marquée par le progrès scientifique, la révolution industrielle, la croissance économique et la mondialisation, l’urbanisation et le changement des modes de vie, et plus particulièrement en Afrique la traite négrière, la colonisation et leurs multiples conséquences à long terme. Autrement dit, aucune région du monde ou ethnie particulière ne peut être considérée comme responsable de ce phénomène, qui implique l’humanité tout entière.

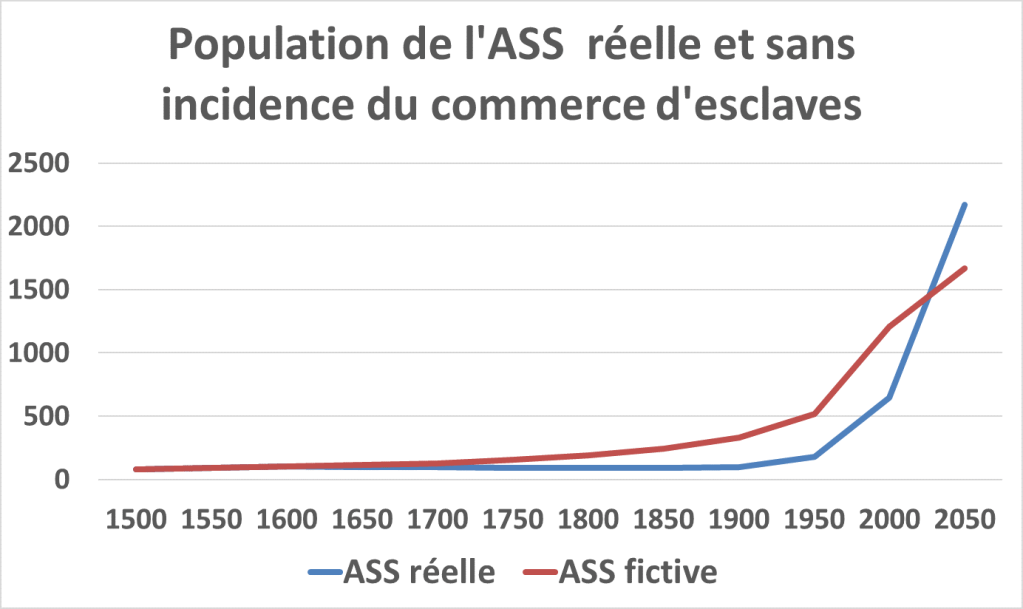

Si l’Afrique Sub-Saharienne (ASS) n’avait pas connu plusieurs siècles de baisse absolue de sa population totale à cause de la traite des esclaves et de la destruction consécutive de ses institutions et de ses structures sociales, il est probable qu’elle aurait connu un trend croissance démographique plus proche de celui d’autres régions du monde en voie de peuplement comme l’Asie. Sans le phénomène de rattrapage du processus naturel de transition démographique qui en est résulté depuis les années 1900, cette région du monde aurait sans doute aujourd’hui une population totale voisine de la population constatée, mais avec des taux de croissance futurs beaucoup plus modérés, conduisant à long terme à un pic de population deux fois plus faible que celui aujourd’hui projeté par l’ONU.

Alors que, à l’époque de la révolution industrielle, il fallait un siècle et demi, soit six générations, pour que la population de l’Europe double, c’est aujourd’hui en un quart de siècle, soit en une seule génération, qu’un tel événement se produit dans les pays qui sont encore en voie de peuplement. Les acteurs et les sociétés de ces pays ont donc six fois moins de temps que n’en avaient les européens du 19ième siècle pour gérer ce doublement de leur population totale, et c’est à une multiplication par plus de vingt de leur population que les régions du monde en voie de peuplement sont confrontées sur ce même laps de temps d’un siècle et demi soit entre 1900 et 2050. Une telle accélération du temps et l’ampleur de ces multiplicateurs attirent l’attention sur la soutenabilité socio-économique, financière et géopolitique de ce processus de peuplement, sur l’importance de la prospective, de l’aménagement des territoires et de la gouvernance des migrations intrarégionales.

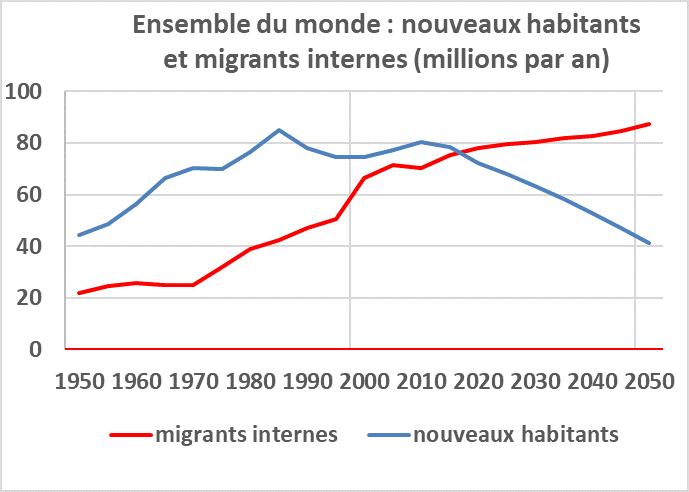

Sans négliger l’incidence des politiques démographiques proprement dites sur la croissance future de la population mondiale totale, n’en surestimons pas les conséquences, car le principal facteur dont dépend l’évolution de la fécondité est le processus de développement et son incidence sur le mode de vie. Prenons donc les projections officielles à l’horizon 2050 de la population de chaque grande région comme des bases raisonnables pour la réflexion prospective, et posons-nous sérieusement la question des conditions à satisfaire pour permettre aux nouveaux habitants résultant de l’excédent de naissances nettes et aux nouveaux résidents des territoires et des localités d’immigration nette de s’installer quelque part et pour qu’ils ne deviennent pas des nouveaux inutiles.

2. De la politique coloniale à l’invention de l’Aide : mêmes buts inavoués, même mépris pour le tiers-monde et même double langage

Quand il s’est agi d’imaginer un successeur à la politique coloniale, c’est le principe du réalisme institutionnel (ne rien faire qui puisse déstabiliser les institutions existantes) qui a prévalu sur le principe de réalité, donc sans se soucier des changements intervenant dans le monde et des nouveaux défis : au devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures, a succédé en 1950 le devoir des pays dits développés, puis avancés d’améliorer les conditions de vie des habitants des pays qualifiés de sous-développés, puis de moins avancés, dont la plupart sont en ASS, et même de non émergents. Mais rien n’a changé quant au droit que s’octroyaient les anciens colonisateurs d’exploiter les ressources des pays décolonisés, si ce n’est qu’ils devaient maintenant obtenir ou acheter la permission des nouveaux gouvernements de ces pays de continuer à exploiter ces mêmes ressources, à titre de contrepartie de l’Aide promise.

Ainsi, en dépit des changements successifs de vocabulaire, c’est une nouvelle forme d’impérialisme qui a succédé au système colonial défunt, avec les mêmes contradictions inavouées entre ces deux buts incompatibles, et avec la même prétention du Nord-Ouest et du Nord-Est (en abrégé le Nord) à détenir LA solution aux problèmes de sous-développement du Sud. Ces ambiguïtés congénitales des concepts de développement et d’Aide sont l’une des principales causes de l’insatisfaction dont souffre la population des pays moins avancés (PMA) et de l’insécurité qui s’y répand.

3. Aider les pays sous-développés : comment et pour quoi faire ?

A ces questions fondamentales, la réponse unanime de la technostructure de l’Aide a été et reste encore aujourd’hui : par la modernisation de l’économie des pays aidés, c’est-à-dire par l’incitation à abandonner les institutions et les pratiques qualifiées de primitives, de traditionnelles, ou d’informelles, et jugées incompatibles avec le progrès, et par la quasi obligation pour les pays aidés d’adopter le modèle de l’économie capitaliste de marché, le seul qui semblait concevable après la faillite du système socialiste, et que l’Aide, ainsi mise au service de ce modèle, allait permettre d’étendre à l’ensemble de la planète.

4. L’économie moderne est une économie d’offre, ignorante de la demande induite par le processus de peuplement

L’économie capitaliste de marché en voie de globalisation, dite en abrégé l’économie moderne, produit des biens et des services intermédiaires et finaux toujours plus sophistiqués, fabriqués par des entreprises de plus en plus productives et compétitives impliquant une division du travail de plus en plus poussée, et qu’il faut écouler sur des marchés de plus en plus lointains, impersonnels, u-topiques c’est-à dire inlocalisables. La main invisible de ces marchés qui garantit l’écoulement de cette offre est un ensemble de mécanismes tels que la publicité, le mimétisme et les réseaux sociaux qui sont progressivement perfectionnés pour ajuster la demande à cette offre, si artificielle soit-elle.

Dans cette théorie économique dite orthodoxe, la population est avant tout considérée comme un des facteurs de production, ajustable si nécessaire en recourant à l’esclavage ou aux migrations, et tendant à long terme à devenir surabondante puisque la technologie permettra un jour de produire hors sol et sans recours à la main d’œuvre.

Quand a été imaginée cette nouvelle politique publique mondiale de l’Aide, personne ou presque personne n’avait envie de se rappeler que le paradigme de cette économie orthodoxe datait de l’époque de la révolution industrielle et avait été conçu pour accompagner l’explosion de la production permise par cette révolution. Preuves à l’appui, l’essai sur la démo-économie[1] affirme que le paradigme de cette économie moderne est à la fois :

– désincarné : le capital humain des fonctions de production n’a à peu près rien à voir avec la population elle-même, dans toute sa diversité de localisation, de comportement individuel et d’interaction ;

– démostatique : les chroniques de PIB et d’autres indicateurs qui sont présentées dans les bases de données macro-économiques et sectorielles officielles sur la période de 1960 à l’année courante reposent toutes sur l’hypothèse aberrante que la structure du peuplement telle qu’elle est aujourd’hui constatée est identiquement applicable à toutes les années passées ;

– u-topique, c’est-à-dire ignorant du lieu, des relations de voisinage, de la dimension spatiale, du territoire, de la géographie, de l’environnement, des écosystèmes : personne n’est en mesure d’affirmer que l’économie moderne est effectivement présente dans tout territoire habité, ni d’expliquer ce qui pouvait bien se passer dans ces territoires avant qu’une telle économie moderne y soit implantée ;

– et uchronique, c’est-à-dire indifférent au temps, à l’histoire, aux processus et aux dynamiques : tout dans ce monde étrange de l’économie dite orthodoxe est censé être en équilibre et destiné à y retourner après une perturbation éventuelle, le temps nécessaire à ce retour à l’équilibre étant celui du retour à l’absence de temps.

Cette façon d’appréhender le monde pouvait à la rigueur se comprendre à l’époque de la révolution industrielle, pendant laquelle la théorie économique a été formalisée : la population était alors peu variable et considérée comme un facteur secondaire, et le système économique lui-même apparaissait comme relativement indépendant de la géographie, de l’espace, sans interaction avec l’environnement. Ni les concepteurs de l’Aide ni les clercs qui les conseillent, ni les responsables de la technostructure de l’Aide n’ont à ce jour estimé nécessaire de décortiquer ce paradigme anachronique, qui est d’une pauvreté incroyable pour cette science humaine qu’est la théorie économique dite orthodoxe, contrairement à ce qu’était l’oikonomia de la Grèce classique.

Ce paradigme est manifestement incompatible avec l’état actuel de la planète qui est en voie de peuplement, c’est-à-dire de croissance et de restructuration spatiale et socio-économique de la population, donc de colonisation, au sens de l’aménagement et de l’équipement des territoires et d’interaction avec l’environnement, et qui reste obligatoirement en déséquilibre tant que le processus de peuplement n’est pas achevé. Inciter les pays qui sont encore en voie de peuplement à adopter le modèle économique des pays dits avancés qui sont déjà peuplés, voire en voie de dépeuplement, c’est les pousser à affronter la concurrence extérieure avant de les laisser développer leur propre marché intérieur, autrement dit c’est mettre la charrue avant les bœufs.

Fonder notre conception de l’Aide au développement sur ce paradigme impensé ne peut que conduire à une interminable suite d’erreurs de politique dont la cause première n’est jamais formellement reconnue. Il a fallu attendre la redécouverte des enjeux environnementaux pour que se manifestent les premiers doutes sur la compatibilité du paradigme de cette économie orthodoxe avec les défis actuels. Que peut bien signifier dans ce paradigme u-topique le concept de développement soutenable ? Et pourquoi avons-nous aujourd’hui besoin de cet étrange concept de soutenabilité forte pour garantir que ce développement qui est supposé être respectueux de la biodiversité et donc de l’espèce humaine soit aussi supportable par toutes les personnes y compris par les inutiles éventuels ? Les plus lucides des économistes orthodoxes commencent à se demander quel sera demain le nouveau concept à la mode et où mène la course à la sophistication du nexus, et les plus optimistes se réjouissent en constatant que cette complexité croissante crée sa propre demande de recherches et d’études de plus en plus ésotériques et en pensant à ce que toutes ces activités vont engendrer comme chiffre d’affaires, from $billions to $trillions.

5. Cette confusion entre développement et modernisation de l’économie et des institutions est une faute lourde de conséquences :

– d’abord parce que cette prétendue modernisation n’est rien d’autre que l’adoption par les pays du Sud du modèle de développement des pays du Nord, et que ce modèle n’est pas généralisable à l’ensemble du monde en raison de la surexploitation des ressources de la planète et de ses conséquences pour l’environnement, et qu’il n’est donc pas soutenable. On objectera sans doute que ce modèle est maintenant censé respecter les contraintes et les Objectifs du Développement Durable, mais cette durabilité n’est encore qu’un objectif, et rien ne prouve que ce modèle, même amendé, soit plus durable ou soutenable que les pratiques primitives ou traditionnelles, que l’Aide aurait pour mission de faire disparaitre ;

– ensuite parce que cette modernisation est considérée comme un préalable indispensable au développement au sens commun du terme, alors qu’elle en est une conséquence. Le fait d’imposer prématurément cette modernisation implique la disparation programmée des activités traditionnelles (sous-entendu archaïques) de production de biens et de services essentiels, c’est-à-dire indispensables à la survie, qui perdent leurs propres marchés au profit des entreprises modernes, lesquelles détruisent plus d’emplois qu’elles n’en créent ;

– ensuite parce que cette modernisation prématurée ne peut avant longtemps concerner qu’une petite partie du territoire et de la population totale des pays aidés, et qu’elle laisse le reste du territoire en jachère, notamment au Sahel et en Afrique centrale et orientale qui sont de ce fait les régions les plus instables d’ASS. Mais nul n’est censé prendre conscience de l’étendue des territoires en déshérence dans les pays aidés et ne peut donc s’en inquiéter, car les systèmes d’information économique et indicateurs existants ne sont jamais spatialisés : point n’est donc besoin pour les institutions d’Aide de se demander ce que deviennent les populations et les territoires non encore atteints par la modernité.

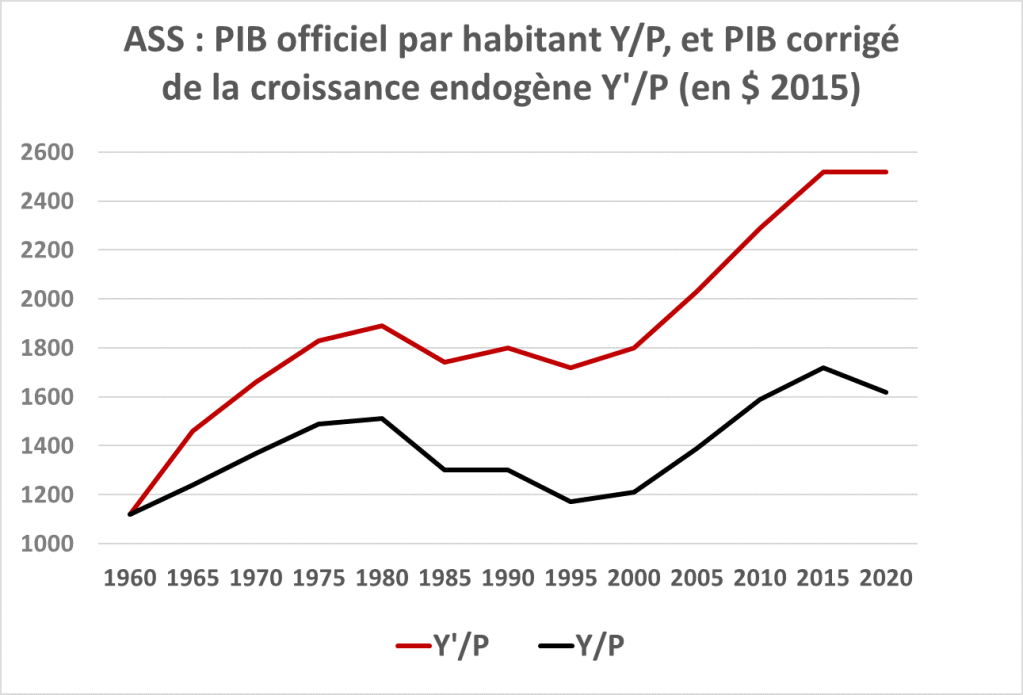

Puisque l’activité de ces populations non atteintes par la modernité n’obéit pas au paradigme de l’économie d’offre, les systèmes d’information macro- et micro-économiques existants ne peuvent que l’ignorer. Si cependant cette forme non moderne de l’activité économique réelle se manifeste sous forme de décalages entre les comptes officiels et les résultats des enquêtes périodiques sur les revenus et dépenses des ménages, les comptables nationaux sont obligés de réajuster en conséquence les agrégats comme le PIB de l’année de ces enquêtes. Ne sachant comment faire autrement faute de disposer d’un paradigme adéquat, les personnes chargées de la construction des bases de données comme les WDI de la Banque Mondiale se contentent de gommer les discontinuités dans les chroniques d’agrégats en appliquant le même multiplicateur à toutes les années antérieures ce qui est dépourvu de sens. Entre autres conséquences impensées, cette façon de procéder conduit à sous-estimer systématiquement la croissance passée et les perspectives de croissance future de l’économie réelle des pays les moins avancés et décourage ainsi les investisseurs étrangers sur lesquels on compte pour ouvrir ces pays au marché mondial et pour leur permettre enfin d’émerger.

6. L’économie réelle des pays en voie de peuplement est nécessairement duale

Cet étrange oubli de l’activité d’une fraction de la population totale implique que l’économe réelle des pays qui sont censés bénéficier de l’Aide Publique au développement obéit à deux paradigmes distincts : celui de l’économie dite orthodoxe, qui est une économie d’offre, et celui de l’économie que cet essai appelle l’économie populaire, et non pas informelle, dont dépend souvent la majeure partie de la population des pays les moins avancés. Voici les grandes lignes du paradigme de cette économie populaire :

– la mobilité des personnes est la première condition de la soutenabilité de la croissance démographique, et la dynamique socio-spatiale de peuplement dépend de l’aménagement, de l’équipement et de la gouvernance des territoires ;

– l’économie populaire est fondamentalement une économie de demande de biens et de services essentiels à la population et aux activités correspondantes, c’est une économie de coopération au sens propre du terme entre tous les acteurs concernés, à l’opposé de l’économie capitaliste et financiarisée, impliquant la division à l’infini des chaines de valeur, et en voie de globalisation;

– cette demande et donc l’offre correspondante de biens et services essentiels dépendent en volume, en structure et en prix relatifs du lieu de résidence, et notamment de la taille de la population de chaque agglomération, ainsi que des relations de voisinage entre personnes et entre territoires. En modifiant le comportement de chaque homo economicus, la dynamique de peuplement constitue une source de croissance de la productivité de cette économie populaire, que cet essai sur la démo-économie qualifie de croissance endogène ;

– cette économie populaire est par nature localisée, attachée à des territoires, et c’est, pour l’essentiel, dans cette économie populaire, qui est présente dans tout territoire habité, que se développe et se structure l’économie de marché : ce n’est pas une simple économie de survie, mais une économie de croissance en voie de diversification et de complexification ;

– les deux principales composantes du capital productif intervenant dans les fonctions de production de l’économie populaire sont le capital résidentiel public qui est constitué des investissements publics initiaux et récurrents de fonction locale et le capital résidentiel privé : habitations et locaux.

Ce paradigme permet d’aborder simplement deux des principaux défis du monde contemporain : celui de l’explosion démographique des pays du Sud, qui résulte du retour à la normale de la transition démographique après la destruction socio-éco-démo-culturelle de ces territoires par l’esclavage et la colonisation, et celui d’ordre démo-écologique, au sens de l’interaction entre les activités humaines, qui sont localisées, et l’environnement.

7. Que penser dans ces conditions des Objectifs du Développement Durable ?

La modernisation n’est certes pas le seul but qui soit de facto imposé par l’Aide, comme le montre la multiplication des Objectifs de Développement Durable. Voici les raisons pour lesquelles ces ODD sont manifestement incompatibles avec les enjeux auxquels les pays les moins avancés sont confrontés :

– ces 17 ODD qui ont succédé en 2015 aux 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement qui avaient été décrétés en 2000 ont en fait été conçus, et ce bien tardivement, par et pour les pays dits avancés, et comme un simple codicille, pour reconnaitre sans le dire que l’économie capitaliste de marché est incompatible avec le respect de l’environnement. Le paradigme de cette économie capitaliste est en effet si u-topique (sans considération pour la localisation ni pour les relations de voisinage) qu’il en est devenu inavouable ;

– aucun de ces 17 ODD ne traite de la question des implications socio-éco-spatiales et environnementales de la croissance démographique, et il ne peut en être autrement parce que cette question ne se pose pas dans le cadre du paradigme de l’économie du développement qui est démostatique, u-topique et uchronique, et le simple fait d’ajouter un 18ième Objectif dont ce serait la raison d’être impliquerait une véritable révolution paradigmatique et donc une remise en cause de l’intégralité de l’Aide, ce dont personne ne veut entendre parler. Ces ODD n’ont donc rien à dire ni à faire de ce qu’il adviendra des trois ou quatre milliards de nouveaux résidents (par croissance naturelle et migrations internes), qui d’ici 2050 auront dû s’installer quelque part, dans tel ou tel territoire ou localité de la planète ;

– ces ODD sont en fait de simples batteries d’indicateurs et non des objectifs à horizon déterminable devant résulter de stratégies spécifiques qui n’existent que rarement. Si c’est bien le cas, comment peut-on en déduire une quelconque estimation du besoin total de financement de tous ces ODD ? Justifier le nouveau programme de restructuration du Groupe de la Banque Mondiale baptisé One World Bank Group Concept comme une réponse à ce besoin de financement, from $billions to $trillions, ne serait-il pas qu’un prétexte pour justifier cette ambition de la BIRD de s’affirmer comme la première des Banques de développement ?

– cette soudaine révélation des besoins de financement des ODD n’a en fait rien à voir ni à faire avec la question de l’Aide Publique au Développement, car ce n’est pas aux pays les moins avancés de supporter le cout des dommages à la nature résultant de la modernisation de leurs économies, lorsque cette modernisation leur a été prématurément imposée, c’est-à-dire avant qu’elle ne soit une conséquence naturelle du développement au sens courant du terme, donc de l’épanouissement de leur marché intérieur ;

– l’importance accordée aujourd’hui à ces ODD et à leurs 169 sous-objectifs est manifestement incompatible avec une quelconque approche stratégique de l’Aide. La multiplication de ces OMD puis des ODD sert en fait à donner l’impression d’un approfondissement progressif mais illusoire de la démarche de l’Aide, et à cacher l’absence de toute stratégie, que confirme le refus des Institutions d’Aide d’accorder la moindre attention à la série des études prospectives à diverses échelles géographiques qui sont présentées dans l’essai. L’Aide se contente en fait d’évoluer au gré de la conjoncture, des concepts à la mode, et sans autre fil conducteur que le respect du principe de réalisme institutionnel sur lequel la technostructure de l’Aide compte pour durer.

La multiplication récente des séminaires et conférences en présentiel ou par web et des officines chargées de promouvoir ces événements médiatiques aurait-elle pour but d’empêcher tout le monde de penser et de retarder l’échéance de la révolution paradigmatique, qui finira pourtant par s’imposer ? Cette agitation tous azimuts des institutions d’Aide est un processus classique que l’on retrouve avant tout changement de paradigme.

8. L’Aide publique a dramatiquement sous-estimé la question des besoins en infrastructures physiques induits par la croissance démographique et les migrations

Dès les années 1950, les concepteurs de l’Aide ne pouvaient ignorer l’ampleur des besoins d’accumulation du capital physique nécessaire à l’accueil des nouveaux habitants des pays les moins avancés, et notamment de leurs habitants urbains dont le nombre a déjà été multiplié par plus de vingt, et ils ne pouvaient non plus ignorer que la durabilité et l’efficacité de toute intervention sectorielle est largement fonction de la qualité du cadre physique existant. Ils savaient d’autre part qu’il ne fallait pas compter sur le secteur privé, ni sur les institutions caritatives, ni sur la clairvoyance et la générosité des pays avancés pour concevoir, financer et gérer cette accumulation de capital physique, et que seule une Aide publique permettrait de faire face à ces besoins d’investissements physiques de peuplement là où la planète se peuple.

L’essai montre que les besoins annuels en investissements d’infrastructures physiques induits par la croissance démographique et par les migrations intérieures de ces pays étaient de l’ordre de 50 dollars par habitant en 1970 et qu’ils sont aujourd’hui de l’ordre de 180 dollars. L’écart relatif entre ces valeurs et celles de la fraction de l’Aide publique qui était affectée aux infrastructures physiques était de l’ordre de dix en 1985 et de 50 en 2000. La dispersion récente de l’Aide publique sur un nombre croissant d’objectifs et de sous-objectifs a encore aggravé cet écart entre les besoins d’investissements physiques et la contribution de l’Aide Publique, dont ce devrait être la principale raison d’être.

Cette invraisemblable négligence de l’économie populaire et de ses besoins d’investissement et d’accompagnement par l’Aide est la plus claire manifestation du mépris de la technostructure de l’Aide pour les pays prétendument aidés : bien qu’inavoué et masqué derrière toute une série de nouveaux concepts comme celui de partenariat (!), ce mépris persistant est l’autre grande cause de l’insécurité croissante de ces pays et des retombées de cette insécurité sur le reste du monde.

9. Quelques autres exemples des conséquences du paradigme de l’économie du développement et de l’Aide :

– les politiques recommandées ou imposées par l’Aide et qui prônent l’immobilité, telles que la lutte contre l’urbanisation galopante, contre l’exode rural, donc contre la croissance du marché intérieur et contre les migrations de toute nature (internes, régionales et internationales), ne peuvent que conduire à de couteux échecs ;

– la lutte contre la pauvreté telle qu’elle est aujourd’hui conçue se trompe de cible en prétendant s’attaquer à la pauvreté des résidents actuels d’agglomérations dont la population a plusieurs fois décuplé depuis les années 1960, au lieu de s’attaquer avant tout à la pauvreté du cadre de vie imposé à ces nouveaux résidents en accompagnant ces dynamiques de peuplement par l’aménagement, l’équipement et la gouvernance de ces môles de peuplement et de leurs hinterlands ;

– le déni de la croissance endogène qui résulte de la redistribution spatiale de la population et de ses effets sur le comportement de chaque homo economicus empêche de comprendre les fondements de l’économie urbaine et rend impossible toute mesure de la croissance économique sur le temps long ;

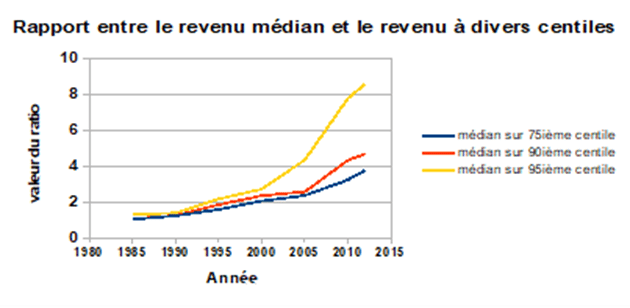

– la croissance des inégalités dans la distribution des revenus moyens par habitant entre tous les pays du monde aggrave les inégalités de la distribution de revenus au sein de chaque pays ;

– l’uchronie du paradigme de l’Aide a pour conséquence le court-termisme, le désintérêt pour la prospective, l’absence de stratégie, et la gestion calamiteuse des migrations internationales.

10. En conclusion sur le passé

L’aide s’est occupée de beaucoup de choses mais en s’inspirant d’un paradigme anachronique et inadapté, et en oubliant l’essentiel, qui était et qui reste encore pour quelques décennies de contribuer à la gestion du peuplement de la planète, condition sine qua non du succès et de la soutenabilité de toutes les formes de coopération internationale, depuis l’Aide humanitaire et l’Aide d’urgence jusqu’à la défense de l’environnement et à la lutte contre les dangers potentiellement mortels qui menacent l’humanité.

Quelles que soient par ailleurs les performances enregistrées jusqu’ici par l’économie capitaliste de marché qui est aujourd’hui le système économique dominant et qu’on appelle à tort l’économie moderne, il ne fallait pas être grand clerc pour se rendre compte qu’il était hors de question de garder ce paradigme pour concevoir et gérer cette Aide. Cette erreur de paradigme qui est la cause fondamentale des aberrations de l’économie du développement et de l’Aide constitue à proprement parler son péché capital. Toute tentative de rafistolage de cette politique publique qui ne remettrait pas en cause ce paradigme passerait à côté de l’essentiel et serait condamnée à échouer.

11. Retour aux fondamentaux du peuplement : quelques propositions pour le futur

Comme les autres régions du monde en voie de peuplement, l’Afrique Sub-Saharienne d’aujourd’hui, dont la population totale a sextuplé et la population urbaine a été multipliée par plus de vingt, et dont par conséquent la taille du marché alimentaire par agriculteur au-delà de l’auto-consommation a sextuplé depuis 1950, n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était dans les années 1950. Contrairement à l’image misérabiliste que répandent nombre de documents officiels, cette ASS a effectivement beaucoup progressé, et ce trop souvent en dépit de l’Aide.

Nous sommes aujourd’hui aux deux tiers de cette période unique dans l’histoire de l’humanité, au cours de laquelle la colonisation de la planète par l’espèce humaine arrivera à son terme : de 1950 à 2050, la population totale des pays qui sont aujourd’hui en voie de peuplement aura été multipliée par douze, et le capital physique qui est indispensable à l’accueil des nouveaux habitants, que l’on peut considérer comme la première forme d’accumulation de bien public mondial, aura dû croitre dans la même proportion.

Au cours de cette période d’un siècle, l’ampleur et le rythme de ce processus de peuplement auront été si exceptionnels que, dès les années 1950, on aurait pu affirmer que le développement, mais c’est très simple : cette affirmation aurait pu éviter la tentation de se mêler de tout à la fois, y compris d’une vingtaine d’objectifs que les pays aujourd’hui développés n’avaient pas jugé bon de mettre prématurément en avant : pour encore quelques décennies, ce développement consistera avant tout à gérer ce processus de peuplement de la planète, plutôt qu’à se contenter de le subir : principal défi de notre temps, qui n’aurait jamais dû être perdu de vue.

C’est donc en partant de ce processus de peuplement de la planète que toute stratégie de développement devra être pensée, à l’échelle de temps de la génération, et ce dans quelque domaine que ce soit, qu’il s’agisse de tel ou tel secteur d’activité économique, de la finance, de l’environnement, du développement local, de la gestion des migrations internationales, de l’ingénierie institutionnelle ou de la gouvernance de la planète, faute de quoi on est sûr de passer à côté de l’essentiel.

12. Quelles sont alors les raisons de l’Aide publique et à quoi doit-elle servir ?

Dans le monde et à toutes époques, il n’y a pas que les défis du peuplement qui doivent figurer dans l’agenda des relations Nord-Sud, mais ceux-ci ont été à tel point refoulés au cours du demi-siècle passé que la priorité est de mettre fin à cette anomalie et de rattraper le retard, mais sans pour autant oublier qu’il existe de nombreux autres défis appelant d’autres formes de coopération internationale de nature plus ou moins politique, donc imprévisibles, conjoncturelles, géopolitiques, charitables ou d’essence impérialiste.

La première condition pour que ce qu’on appelle le développement soit durable, c’est-à dire compatible avec ce que la planète peut offrir à l’humanité, sera que le processus de peuplement de la planète soit lui-même durable, et par conséquent qu’il soit compatible avec les contraintes et les opportunités de la géographie et de l’environnement, et que l’accumulation de capital physique de peuplement qui est indispensable à l’accueil de la population et à l’exercice des activités connexes suive la demande.

Ce que propose cet essai sur la démo-économie est donc de sanctuariser celle de ces diverses formes de la coopération internationale que j’appelle gérer le peuplement de la planète : comment faire en sorte que au cours de ce siècle 1950-2050, la multiplication par douze de la population des pays moins avancés ait pu intervenir dans les meilleures conditions possibles, dans le respect des droits humains dont le premier est de permettre à tout nouveau résident de s’installer dignement pour qu’il ne devienne pas un être humain inutile. Cette composante du développement n’implique que des milliards de dollars par an et non des milliers de milliards, mais des dollars d’essence publique et qui ne dépendent en aucune façon de prétendus dons ou de la bonne volonté sans arrière-pensée du secteur privé ni des États-nations.

Pour que les institutions en charge de l’Aide soient crédibles et acceptées par leurs partenaires et pour que cette grande politique publique soit enfin réenchantée est que, au sein de ces institutions qui sont appelées à intervenir dans d’autres domaines de la coopération que la gestion du peuplement, la structure qui en est spécifiquement chargée ne puisse en aucun cas être soupçonnée de connivence avec un quelconque groupe de pression privé ou de servir les intérêts stratégiques de tel ou tel État-nation, ni même de chercher à imposer un quelconque modèle économique importé. Cette structure particulière doit donc dépendre d’une gouvernance distincte, que j’appelle la gouvernance de la planète : voir la dernière partie de cet article.

Indépendamment de l’aide humanitaire ou d’urgence, si le monde a aujourd’hui besoin de ce qu’on appelle l’Aide publique, c’est d’abord et avant tout parce que l’économie réelle des pays en voie de peuplement est duale. La première et la plus évidente des raisons de cette Aide publique est de protéger et de promouvoir l’économie populaire que l’économie capitaliste de marché en voie de globalisation et de financiarisation menace en l’ignorant et en la concurrençant.

Contrairement à leurs prédécesseurs des siècles passés, les pays en voie de peuplement ne peuvent plus recourir aux pratiques telles que la conquête de nouveaux territoires, le pillage du voisin, l’esclavage ou même la corvée, qui étaient alors d’usage courant pour gérer leur peuplement, et ces pays ont six fois moins de temps que leurs prédécesseurs pour faire face aux enjeux de leur propre processus de peuplement. D’où la proposition de mutualiser le cout de ces Investissements Publics Initiaux de fonction locale qui doivent être réalisés là où la planète se peuple, et sans lesquels les risques associés à ce qu’on appelle les crises migratoires ne pourraient que croître.

Depuis l’invention du concept d’Aide, la première raison d’être des Institutions qui ont été créées pour assurer cette Aide aurait donc dû être de gérer ces transferts destinés au financement de ces investissements physiques de peuplement, ce qui leur aurait permis de contribuer à l’aménagement des territoires, tâche à laquelle elles n’ont pas pu s’attaquer dans le passé, faute d’un paradigme adéquat.

La toute première mission des nouvelles Institutions de Partenariat entre les pays du Nord, riches et déjà peuplés, et les pays en voie de peuplement du Sud devra donc être de gérer ces transferts, qui sont évidemment définitifs, et de contribuer ainsi à la gestion du peuplement de la planète par l’aménagement, l’équipement et la gouvernance des territoires, et ce à diverses échelles, du niveau micro-local ville-hinterland au niveau national et au niveau régional : toutes tâches qui exigent que ces nouvelles Institutions de Partenariat adhèrent effectivement au paradigme de l’économie populaire.

13. Non, la terre n’est pas plate ! Les institutions de Partenariat et la Gouvernance de la planète

Les futures Institutions de Partenariat Nord-Sud sont décrites dans cet essai sur la démo-économie comme des Agences d’exécution de la future Institution de Gouvernance de la Planète qui est ici comprise dans son intégralité tridimensionnelle. Cette Institution dont l’humanité doit se doter aura comme responsabilité d’être garante de la survie à long terme du Système Terre.

Pour qu’une telle Institution Planétaire existe un jour, il faut commencer par définir précisément la fraction de l’espace physique qui constituerait son domaine de souveraineté exclusive, au sein duquel les États-nations n’auraient aucune possibilité d’interférer ni d’exercer un quelconque droit de veto. Ce domaine comprendrait tout le volume de la planète au-delà d’une certaine profondeur sous la surface du sol et tout l’univers au-delà d’une certaine altitude par rapport au sol. Une telle redéfinition du domaine de souveraineté des États-nations ne saurait attendre, ni dépendre du bon vouloir de ces États : elle ne pourrait être décidée que par recours à un referendum d’initiative populaire auquel pourrait participer tout habitant du monde, jouissant du même droit de vote indépendamment de sa nationalité et de son statut social.

Placées sous l’autorité de cette Gouvernance de la Planète, les Institutions de Partenariat contribueraient par leur action en faveur de l’aménagement du territoire à la lutte contre la destruction de l’environnement et contre le changement climatique, ainsi qu’à deux autres dangers potentiellement mortels qui menacent la planète, qui sont l’incapacité des nations à gérer le peuplement et les migrations internationales et l’incapacité du système capitaliste de marché et du système financier à maitriser leurs propres démons.

14. Conclusion

Ce qui est proposé dans cet article revient donc à libérer les Institutions et les Agences d’Aide du carcan imposé par le dogme de l’économie dite orthodoxe, pour leur permettre d’élargir leur horizon de temps de réflexion, leur champ de compétence et leur efficacité, de réhumaniser, de relocaliser et de redynamiser leur action et d’accompagner les restructurations spatiales et sociales impliquées par le processus de peuplement, et de préparer ainsi le futur : en un mot, cet article propose de refonder radicalement le concept et la pratique de ce qu’on appelle l’Aide. Pour savoir comment procéder, la première chose à faire est de lire et de méditer cet essai sur la démo-économie qui est en quelque sorte le testament professionnel d’un coopérant dont la principale activité a été de défendre la cause du développement des pays en voie de peuplement.

Note :

[1] Pour plus de détails sur ces questions d’Aide et de Gouvernance, voir l’essai intitulé « Redécouvrir la démo-économie pour refonder l’Aide et la Gouvernance de la planète » (en abrégé : l’essai, ou l’essai sur la démo-économie)) qui a été publié par l’Harmattan en janvier 2023